Hirschhausen: „Wer profitiert denn von ADHS?“

Expertin: „Also ich würde es andersherum formulieren: Was kostet uns ADHS?“

In diesem kurzen Fragment aus einer WDR-Sendung zu ADHS ist die normative Gewalt einer Diagnose enthalten: Sie kostet Geld. Leute nehmen Drogen, sind unproduktiv und im schlimmsten Fall produzieren sie Verkehrsunfälle. Normale Menschen kosten kein Geld.

Den Studien und einigen Erfahrungen zufolge existiert so etwas wie ADHS tatsächlich und für Leidensfälle kann Medikation eine subjektive Erleichterung bringen. Wie aber für bürgerliche Ideologie typisch, steht in der Dokumentation das rationalisierende Moment im Vordergrund und die Frage von Ideologiekritik muss stets lauten: Was wird NICHT gesagt, dadurch, dass etwas ANDERES gesagt wird? Was ist das Negativ?

Mit den popularisierten Symptomen kann sich nach dem Prinzip der Horoskope jede identifizieren. ADHS führe zu „Empathie“, zu „Unruhe“, zu Schwierigkeiten, sich auf „kleine Aufgaben“ und „Deadlines“ zu konzentrieren. In all der Diagnostik ist eine entsetzliche Figur im Negativ abgebildet: Der normale Mensch, wie ihn sich der Spätkapitalismus wünscht, nicht zu empathisch, im Vollbesitz aller Sekundärtugenden, mit denen man auch ein KZ führen kann.

Der selbst mit ADHS diagnostizierte Hirschhausen meint, ihn habe ein Netz aufgefangen, und er könne daher „Medizin mit Zauberei und Comedy verbinden“, und das fehle Jugendlichen häufig. Was Jugendlichen fehlt, ist überhaupt die Möglichkeit, Arzt zu werden, wofür bekanntermaßen immer noch ein NC von 1.0 erforderlich ist und strukturell studierte Eltern, die etwas Reichtum mitbringen. Verschwiegen wird, dass man mit Methylphenidat eben nicht auf einmal den Weg zum Traumjob findet, sondern mehrheitlich für die elendiglich langweiligen Bürojobs fit gemacht werden soll, für die Fließbänder, für die Fertigungshallen und Routinejobs an Kassen und Countern.

Wer sich nach dem Überleben von 13 Schuljahren mit inhaltsleeren, sterbenslangweiligen Geschichten aus dem Cornelsen-Kabinett in eine der zumeist technologisch längst überflüssigen Stellen vermittelt wird und sich damit nicht identifiziert, gar in Drogen flieht, hat ADHS, ist krank. Heitere Eltern präsentieren Kinder, die fit gemacht wurden für das Stahlbad aus „work hard, play hard“. Man gibt ihnen ein Smartphone mit vorinstallierten und teilweise gar nicht mehr löschbaren Medienplattformen wie Spotify, Youtube, Tiktok, Instagram, etc., nötigt ihnen dann noch ein I-Pad auf für den Schulunterricht auf, auf dem die gleichen Apps vorinstalliert sind, und dann wundert man sich, dass sie im Französischunterricht „Clash of Clans“ oder „Brawlstars“ spielen und keine Zweien schreiben.

Dass Menschen an vermeintlichen Routineaufgaben Widerstände erwachsen, ist nicht individueller Pathologie geschuldet, sondern unter Umständen einem klaren oder unbewussten Erkennen der bösen Nachlässigkeit von Formulierungen, Formularen, Ämtern, Schulbetrieb, kurzum: den Pathologien des Systems. Wo eine vermeintlich „gesteigerte“ Empathie als „Zeichen“ gilt, wird nur verschleiert, wie eiskalt und menschenfeindlich der Betrieb einer Verwaltung über Menschen als Fälle und Schülerinnen regiert. Dass im (selbstschädigenden) Verweigern von Handlungen, die anderen selbstverständlich sind, eine Form der Erkenntnis liegt, eine Treue zur Wahrheit, dass hier die geknechtete Kreatur aufschreit und sich Ambivalenz und Spannung beibehält, wo Reibungslosigkeit und widerstandslose Mitmachkultur vorgeschrieben sind, kommt nicht im Ansatz zum Vorschein. Selbst wo Menschen mit ihrer Diagnose ohne Medikation leben und sich damit versöhnen, werden sie sofort dazu gedrängt, die Vorteile für das System zu feiern: ADHS helfe auch, nach Prokrastinion in kürzester Zeit intensivste Arbeiten zu vollziehen, sich mit vielen Dingen gleichzeitig zu befassen, oder wie Hirschhausen: einfach Arzt UND Comedian UND Bestsellerautor zu werden.

An der Diagnose verschwindet die Frage nach dem Sinn des Bestehenden, in dem Menschen Symptome zeigen, nach dem Anderen, das möglich wäre, nach dem Abflauen von Angst vor Klima, Krieg, Ausbeutung im Allgemeinen. Bürgerliche Gesellschaft geht tatsächlich in Gefängnisse und behandelt dort ADHS, damit Gefangene keine Drogen mehr nehmen – anstatt Gefängnisse als Symptom zu entlarven oder Drogenkonsum von Kriminalität zu entkoppeln und Sucht als Krankheit zu sehen, deren physiologische Gewalt jeden Widerstand einreißen kann.

Aus der eigentlich richtigen Frage „Haben jetzt alle ADHS?“ entsteht keine Kritik. Die einen schämen sich dafür, dass sie die Steuererklärung nicht abgeben, die anderen können sich eine Steuerberaterin leisten. Die einen haben Schuldgefühle, dass ihr Alltag nicht so „smooth“ gelingt, die anderen haben Managerinnen, Agentinnen, Sekretärinnen, die ihnen den Alltag organisieren oder sie stehen an gnadenlosen Stechuhren, gefangen im Stahlgerüst der Arbeitskultur, aus dem dann einzig Somatisierung oder ein Arbeitsunfall Auslass gewährt. Die Diagnose entsteht daher primär aus den „Problemen“, die eine Person erfährt. Und diese Probleme werden nicht analytisch aufgearbeitet, sondern naturalisiert. Es gibt eben Probleme, und die neurodiverse Struktur einer Person wird behandelt, anstatt das Problem tatsächlich zu benennen und damit in seiner Lächerlichkeit auch zu entlarven.

Ein Schulbuch beispielsweise entspringt eben nicht dem Reich der Freiheit und Notwendigkeit. Da sind die Geschichten von Sally und Ron durch Filter von konservativen Juries hindurch zu Manifesten der Anpassung geronnen. Da findet Birgit mit anderen Kindern einen Schatz und muss ihn der reichen Hausbesitzerin übergeben, und der Hund, der daran maßgeblich beteiligt war, erhält eine Münze davon für Hundefutter. Da kommt der Onkel zu Besuch und es gibt doch tatsächlich Pudding. Da macht man eine Klassenfahrt nach Snowdonia und alles ist prima. Und am Ende wird getestet, ob man auch alles behalten habe: dass es Daniel war, dem der Schnee so gefallen hat, dass der Hund braun war, dass das Hundefutter 3 Pfund kostete, dass Clara die Rosemary mag und dass Onkel William funny ist, weil er kalten Pudding mag und dass es drei Formen von if-clauses gibt.

Wer in diesem Treibsand aus Kitsch und Dressur mit Füßen scharrt oder gar zu strampeln beginnt, wird für krank erklärt. Das ist vielleicht nicht die Absicht, aber der Effekt solcher Dokumentationen.

Lediglich an einem Punkt wird der Film ehrlich: Als die Mutter angibt, man habe das ausprobiert und „keinen Tag bereut.“

Die Tochter unterbricht: „Ich schon. Ich hasse das.“

Und vor dem Szenario der drohenden „Folgeerkrankungen“ erklärt der Film dann Finnja, die das alles „kacke“ findet, dass sie in Wirklichkeit brutales „Glück gehabt habe“:

So gibt der Film Eltern und dem von ihnen verinnerlichten System recht und entzieht dem Widerstand der Tochter, ihrer Unzufriedenheit, einfach die Solidarität und die Empathie, die sie tatsächlich vor Depressionen schützen könnten. Diese Parteinahme für das System, in dem Menschen erst auffällig werden, die in anderen Kulturen und Systemen kein Problem gehabt hätten, verrät vieles über die Beschränktheit psychomedizinischer Praxis heute.

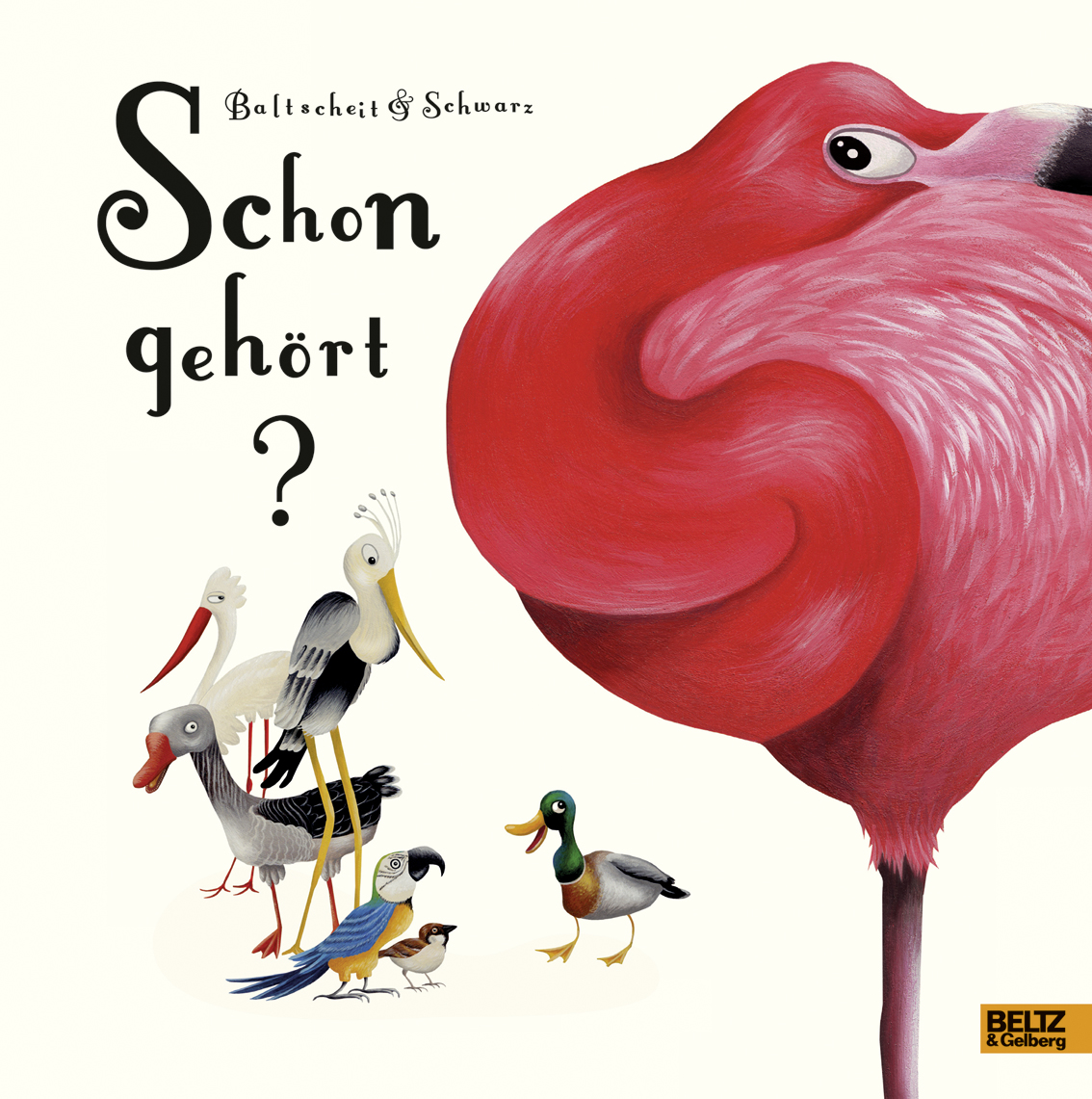

Trotz der Fülle an neuen Bilderbüchern drängt sich bei den wenigsten ein bleibender Eindruck auf. Computeranimierte und daher sterile oder überladene, manierierte Ästhetik, reaktionäre Inhalte und eine wenig kindgerechte, bemühte Sprache machen das Gros der Überproduktion aus.

Trotz der Fülle an neuen Bilderbüchern drängt sich bei den wenigsten ein bleibender Eindruck auf. Computeranimierte und daher sterile oder überladene, manierierte Ästhetik, reaktionäre Inhalte und eine wenig kindgerechte, bemühte Sprache machen das Gros der Überproduktion aus.